技術書典9 が始まりましたね。

私は今回サークル参加しておりませんが、前回初めて参加しました。

来年また参加できたらいいなと思っております。

さて、そんな中今回は執筆環境周りのことを書きたいと思います。

技術書典9が始まったばかりですが、こちらはイベント後に役に立つ内容かと思うので、このタイミングでの公開としました。

紹介するのは表題のとおり、「Re:VIEW Starter」で作成された書籍をただの「Re:VIEW」で扱える状態にコンバートするツールです。

このツールがなぜ必要になったのか?はここでは省略しますが、この変換が必要になる人は今後も少なからず出てくるのではないかな?と思っております。

(私自身も今後の執筆にただの「Re:VIEW」を使うつもりはなく、「Re:VIEW Starter」や他の便利な環境を使いたいと思っているので、またお世話になることもあるかもしれません。)

Re:VIEW Retrovert

ツールは「Re:VIEW Retrovert」といいます。ruby で書かれていて gem install review-retrovert ですぐに使えます。

また、コードは GitHub にて公開中です。

https://rubygems.org/gems/review-retrovert

https://github.com/srz-zumix/review-retrovert

何ができるのか?

review-retrovert convert /path/to/dir/review-starter/config.yml <output directory>

Re:VIEW Starter のプロジェクトの config.yml から Re:VIEW のプロジェクトを生成して出力ディレクトリに書き出します。(Re:VEIW のバージョンは 3.2 です)

テストとして Re:VIEW Starter のテンプレプロジェクトを変換したものが GitHub Actions の成果物として残してあるので、どんな結果になるのかすぐ見てみたい人はダウンロードしてみてください。

https://github.com/srz-zumix/review-retrovert/actions/runs/201132608

制限事項

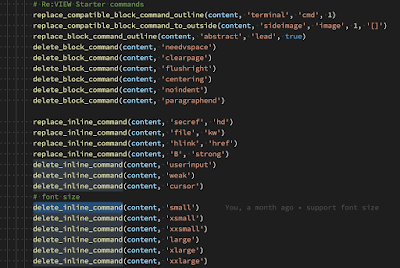

Re:VIEW Starter は Re:VIEW という名がついていますが、単なる Re:VIEW とはもう別物といっていいくらい便利な機能が拡張されています。

その分、Re:VIEW Retrovert ではこれらの拡張機能を Re:VIEW でも取り扱えるようになるべく、もとの状態を保つように頑張ってます。

ただ、どうしても全く同じ出力にすることはできません。

コンバート後は一通り目を通していただき、不自然な箇所や欠落した場所を調整していただく必要がありますのでご了承ください。

いくつか事例をあげておきます。

出力される Re:VIEW プロジェクトは version 3.2 を想定しています。

4 系が使いたい場合は issue 投げてください。(3.2 から 4.X へアップグレードできるかもしれないので、もしかしたら使えるかもしれません。)

まず Re:VIEW で表現できない命令は削除されます。

文字サイズや修飾はなくなるものと考えてください。(一部は類似の命令に置換します)

次に、ネストされたインライン命令は Re:VIEW では対応してないので、それぞれネストにならないように分解して出力しています。

また、テーブル中のインライン命令も安定しないため、テーブル中の @<br> は削除されます。

空のセルとして . を使用している場合に Re:VIEW の出力がなぜか2行になってしまっていたので、空のセルは . ではなくスペースに置換しています。

また、ブロック命令もネストできないので内側の命令は無視されるので注意してください。

他にもいろいろ無理やり対応しているところがあるので、もし使ってみておかしなところがあれば issue 出してください。

https://github.com/srz-zumix/review-retrovert/issues

最後に

もともとは自分用に書いたツールですが誰かの役に立てば幸いです。

執筆環境の制約はどうしても発生することがありますが、私としてはこのツールのおかげで安心して Re:VIEW Starter を使っていけるようになったかなと思います。

では。

2020/10/3 追記

ミスって gems に publish できてませんでしたmm

v0.9.1 から新しい Re:VIEW Starter に対応してます。

https://rubygems.org/gems/review-retrovert